Publicado por Diego Cuevas

El combate naval tuvo lugar el 24 de junio de 1340 en el puerto de Sluys, en una ensenada entre la frontera de Zelanda y el Flandes occidental. La flota británica, compuesta por unos ciento cincuenta barcos dirigidos por Eduardo II de Inglaterra, se enfrentó a una armada de más de doscientas naves francesas comandadas por los almirantes Hugues Quiéret y Nicolas Béhuchet. A lo largo del día, los ingleses encararon, abordaron y masacraron al ejército francés, capturando ciento sesenta y seis buques enemigos, hundiendo o quemando otros veinticuatro y dejando que diecisiete se dieran a la fuga. Las bajas de la facción británica sumaron las vidas de cuatro nobles y un número indeterminado de entre cuatrocientos y seiscientos soldados. En el bando opuesto, el ejército francés acumuló entre dieciséis mil y veinte mil cadáveres. Quiéret fue decapitado y Béhuchet colgado del mástil de su propio barco, dos humillantes ejecuciones llevadas a cabo por unos ingleses que venían calentitos de la batalla de Arnemuiden, acontecida dos años antes, donde Francia masacró a Inglaterra sin piedad.

En Sluys apenas hubo prisioneros tras la contienda y los pocos franceses que lograron huir nadando hasta la orilla fueron molidos a palos por los flamencos, aliados de los británicos, que se encontraban contemplando el espectáculo desde las playas, presuntamente con las palomitas a mano. Al finalizar el día, las aguas sobre las que tuvo lugar la gresca marítima se habían convertido en un gigantesco puré de sangre y cadáveres. Durante los meses posteriores, el chiste más recurrente entre los ingleses era comentar que los peces de Sluys hablaban francés después de merendar tanta carne de soldado galo.

En los pasillos de las cortes francesas, la noticia de la derrota se convirtió en un asunto extremadamente delicado porque nadie se atrevía a informar al rey Felipe VI del fracaso de sus tropas. Hasta que, finalmente, se decidió que el bufón del lugar sería el encargado de comunicar las malas nuevas al monarca. El payaso en cuestión se presentó vociferando ante el rey, remarcando la tremenda cobardía y la notable falta de huevos de los ingleses. Y cuando Felipe VI se interesó en conocer el porqué de aquellas proclamas, el bufón le contestó: «Porque esos ingleses no tienen agallas para saltar al agua como hacen nuestros valientes franceses». Felipe VI pilló al vuelo la idea y el bufón no hubo de preocuparse de perder la testa bajo la furia del monarca, porque él era el chufletero autorizado. Aquel que oficialmente disponía de impunidad para bromear sobre cualquier cosa por desagradable que resultase la chanza. La condena del bufón, convertirse en el mensajero de la carnicería de Sluys, había nacido de su privilegio, de su carta blanca para hacer chistes ofensivos con lo que le viniese en gana.

En 2019, el cómico David Suárez tuiteó un chiste de mal gusto que acabó siendo sometido a juicio ante la Audiencia Provincial de Madrid. Aquello ocurrió porque algunas personas opinaban que la broma merecía condena y, sorprendentemente, hoy en día la sociedad ha olvidado que existe el privilegio del bufón.

Crónica breve de la chocarrería

Gracias al cine, la literatura, el teatro y otras artes narrativas, el extinto oficio de bufón continúa presente en el imaginario colectivo. Para ser más concretos, la cultura popular identifica en la actualidad dicha profesión con la imagen del bufón de la corte medieval. Aquella persona que danzaba por palacio solapada al rey del lugar, vistiendo trajes de colores chillones más ajustados de lo que una mente cuerda desearía, portando gorro de tres picos con cascabeles en los extremos, y ejecutando malabarismos, cabriolas y bromas sin parar. Habitualmente, estos cómicos del medievo también son dibujados como seres deformes, achaparrados, propietarios de jorobas llamativas y con una jeta a modo de hermoso exponente de la corriente pictórica abstracta. Todo esto es cierto, en mayor o menor medida, aunque currar haciendo el idiota para los soberanos no fue algo exclusivo de la Edad Media.

El registro más antiguo de la existencia de bufones brincando por pasillos reales se remonta a la quinta dinastía de Egipto (entre el 2500 a. C. y el 2350 a. C.). En aquella época, los faraones descubrieron que el aspecto de los pigmeos de las tierras del sur les hacía mucha gracia, porque ser faraón no está reñido con ser bastante simple, y comenzaron a secuestrarlos para ponerlos a bailar y hacer el payasete a su alrededor. En el siglo VII a. C., en Irlanda se consideraba a los bufones como valiosos poetas con el superpoder de realizar predicciones del futuro. En la antigua Roma, ciertas familias adineradas adquirían un bufón para matar el aburrimiento, como quien compra un televisor para el salón. Por eso mismo, en los mercados de esclavos romanos, las deformidades y las taras de los prisioneros elevaban el precio del producto, al suponer un bonus cómico añadido.

Por Roma también deambuló el balatro, otro tipo de bufón que actuaba animando tanto actos privados como eventos públicos, un personaje que vendría a ser lo que conocemos hoy en día como comediante. En el siglo XIII, en Japón apareció el taikomochi, un equivalente oriental al bufón clásico que inicialmente ejerció de bailarín, artista y elegante connoisseur de la ceremonia del té. Tres centurias más tarde, el taikomochi se reinventó como narrador de historias, cómico y estratega militar, llegando a pelear personalmente sobre el terreno de batalla si era necesario. A la altura del siglo XVII, con la llegada de un periodo de paz, el bufón oriental guerrillero se centró exclusivamente en el oficio del entretenimiento.

Hasta el siglo XVIII decenas de bufones, de aspecto similar al que habita en la memoria colectiva, pegaron botes y escupieron barrabasadas cerca de los soberanos de países como Inglaterra, Polonia, Francia, Alemania o Rusia. En Italia, este tipo de artistas se volvieron nómadas y fundaron la commedia dell’arte viajando entre pueblos para representar funciones teatrales. En 2015, en Conwy, un pueblecito con castillo amurallado y ubicado en la costa norte de Gales, se decidió cubrir un puesto que llevaba libre más de setecientos años y se nombró a Russel Erwood como bufón oficial del lugar, una profesión que el artista ejercería bajo el alias Erwyd Le Fol.

Pese a su papel de secundarios y dianas para la burla, algunos de estos comparsas graciosetes acumularon fama suficiente como para asegurarse hueco en los libros de historia. En Polonia, el bufón Stańczyk se convirtió en una figura muy célebre de la memoria del país. Ejerció a las órdenes de tres monarcas distintos (Alejandro I Jagellón, Segismundo I Jagellón el Viejo y Segismundo II Augusto Jagellón) y está considerado como una persona listísima y brillante, muy versada en asuntos políticos y con capacidad tanto para ejercer de consejero en asuntos de Estado, como para burlarse con coñas de la situación y los tejemanejes del país.

Con el tiempo, la literatura polaca perfiló el estatus de icono del bufón, convirtiéndolo en bandera de diferentes causas y en una creación tan shakespiriana como para que se debatiera si realmente existió o si fue una invención colorida. El mejor ejemplo de cómo se percibe habitualmente a Stańczyk es el retrato realizado por el pintor Jan Matejko, la imagen que encabeza este mismo texto. Un cuadro pintado trescientos años después de la muerte del retratado, que no solo ha ayudado a establecer el aspecto tradicional del bufón en general, ese outfit carnavalesco rojo y ese ridículo sombrero de tres picos repleto de cascabeles, sino que además perpetúa la leyenda de que detrás de aquel cuentachistes se escondía a un político inquieto: en la estampa, Matejko dibuja a Stańczyk hundido tras ser informado de que los rusos han ocupado la ciudad de Smolensk, mientras el resto de la corte pasa bastante del tema y se divierte en un guateque real.

En Inglaterra, el rey Enrique II estaba especialmente orgulloso de su bufón Roland the Farter (Roland el pedorro), un profesional que cada navidad deleitaba a todos los distinguidos habitantes del castillo ejecutando su portentoso número «Unum saltum et siffletum et unum bumbulum». Un acto traducido como «Un salto y un silbido y un pedo» que consiste en, sorpresa, sincronizar un brinco, un silbido y un pedo. La gracilidad con la que Roland ejecutaba aquella exquisita pirueta flatulenta extasió a los nobles y, como reconocimiento por su arte, se le obsequió con una casa solariega en el pueblecito de Hemingstone, en Suffolk, junto a cien acres de tierra. Es decir, que construyó su casa a base de pedos.

El africano João de Sá, apodado Panasco, pasó de ser esclavo a hacer reír al rey Juan III de Portugal y, tras participar con valentía en las campañas militares del reino, fue nombrado caballero cortesano de la Casa Real y miembro de la Orden de Santiago. El escocés Archibald Armstrong tuvo una carrera profesional interesante: comenzó haciendo méritos como ladrón de ovejas, ascendió a bufón para Jacobo VI de Escocia y I de Inglaterra, se dedicó a burlarse de los lores y los arzobispos que tenía cruzados, fue desterrado por cansino, y se convirtió en prestamista.

William Sommers ejerció como comediante de Enrique VIII, apuntando habitualmente sus bromas hacia el derroche real de los dineros. Y la fama que se ganó como humorista le sirvió para ser invitado a efectuar cameos en el mundo de la pintura (en La familia de Enrique VIII es el caballero que asoma por la derecha, ese que parece que está siendo despiojado por un monete), el teatro (Pleesant Comedie Called Summers Last Will and Testament), la literatura (Good Newes and Bad Newes) y la televisión (Los Tudor, The Six Wives of Henry VIII).

En España, cuando hablamos de bufones el tamaño importa y los lienzos son testigos de ello: Velázquez retrataría en Las meninas a la alemana Mari Bárbola y al italiano Nicolás Pertusato, dos personas pequeñas (como consecuencia de padecer una anomalía genética) fichadas por los mandamases de palacio bajo los apodos de «La enana de la reina» y «Nicolasito». Bárbola también aparecería en plan cameo, al fondo a la derecha y en segundo plano, en la obra Retrato de la infanta Margarita con traje de luto del pintor Juan Bautista Martínez del Mazo. Y Velázquez inmortalizaría a muchos más miembros bajitos del séquito real en piezas como El bufón el Primo, Bufón con libros, El niño de Vallecas o El príncipe Baltasar Carlos con un enano.

En Francia, el bufón fránces Triboulet, que trabajó a las órdenes de los reyes Luis XII y Francisco I, inspiró a Victor Hugo para escribir la obra El rey se divierte, aquella en la que a su vez se basaría la ópera Rigoletto de Giuseppe Verdi. Con el tiempo, la figura de Triboulet se fue inflando y mitificando sin parar, adornando su historia con multitud de anécdotas y leyendas divertidas, escenas que tratan de demostrar su afición por reírse de los poderosos.

Se dice que en cierta ocasión se presentó ante el rey advirtiendo que un noble había amenazado con ahorcarle, y que cuando el monarca lo tranquilizó con un «Si te cuelga, haré que lo decapiten quince minutos después», el cómico replicó «¿Y no sería posible decapitarlo quince minutos antes?». Otro chascarrillo asegura que a Tribulet se le ocurrió darle una palmada en el culete al rey, para descojone de los presentes y cabreo monumental del soberano. Y a continuación, para evitar el enojo real, Triboulet optó por defenderse alegando un estupendo «Discúlpeme su majestad, creí que era la reina».

La leyenda también asegura que, cuando finalmente fue condenado a muerte por sus constantes desfalcos a la corona, el rey le otorgó la oportunidad de elegir cómo sería ejecutado. Ante aquella concesión, el comediante replicó con «Buen señor, implorando a san Nitouche y san Pansard, patronos de la locura, yo pido morir de viejo». La broma le hizo tanta gracia al monarca como para perdonar la vida del bufón y zanjar el asunto con un destierro.

Lo cierto es que los estudiosos no acaban de ponerse de acuerdo sobre cuánto hay de cierto y cuánto de colorida invención en todo lo que se ha contado sobre Triboulet. Porque se especula que todas estas anécdotas protagonizadas por el famoso bromista pudiesen haber sido en realidad vivencias de varios bufones, o chistes populares engarzados en su mito. Pero lo importante no es tanto si esa persona, o cualquiera de los anteriores ejemplos, ha existido en el mundo real, sino la percepción que sus historias afianzaron en torno a la naturaleza del oficio de bufón: la idea de que puede y debe reírse de todo. Su privilegio.

El privilegio del bufón

La distinguida Enciclopedia Británica define al bufón como «Un artista cómico cuya locura o imbecilidad, sea real o fingida, lo convierte en fuente de diversión y le proporciona la licencia para abusar y burlarse de incluso el más incondicional de sus mecenas». En el mundo moderno los bufones ya no acompañan a la monarquía porque ella sola se las apaña bastante bien a la hora de convertirse en chiste. Pero la tradición de hacer el payaso para las masas sigue estando muy de moda y, lo que es más llamativo, ha heredado la impunidad que se le concedía al chiste ofensivo en tiempos medievales. En el mundo de la stand up comedy se denomina «The jester’s privilege» («El privilegio del bufón») a un contrato no escrito, universal pero extraoficial, entre el público y el comediante. Un acuerdo que concede derecho al artista para bromear sobre cualquier tema, por escandaloso o controvertido que sea, y demanda a la audiencia que no se lo tome a mal porque ya sabía a lo que venía. Un trato, que nunca se menciona pero se presupone, donde se acotan los tan discutidos límites del humor de la mejor manera posible: sentenciando que no existen. El problema, obviamente, es que, por lo simbólico del asunto, el público no suele estar al tanto de que existe el privilegio del bufón.

En Estados Unidos, hace ya bastante tiempo que los cómicos más osados se atreven no solo a pasarse de la raya, sino a orinar copiosamente sobre ella con alegría. Durante los cincuenta y sesenta, Lenny Bruce se forjó su fama de cabroncete del stand up apostando por un, para su época, material arriesgado. Sátiras malhabladas donde meneaba temas como el aborto, la religión, el sexo o la política, sin respetar ni siquiera a las supuestas figuras intocables: «Solía ir a las marchas por los derechos civiles, pero Stevie Wonder y Ray Charles siempre estaban tropezando con todo el mundo».

El bueno de Bruce sería arrestado y llevado a juicio en numerosas ocasiones, acusado de «obscenidad» sobre el escenario, unas persecuciones que le convirtieron en un icono de la libertad de expresión. El comediante acabó mal, palmándola desnudo en el suelo de un cuarto de baño con la jeringuilla en la mano y la droga a su alrededor. Y la ciudad de Nueva York solo tardó treinta y siete años en concederle un indulto póstumo por todo aquel temilla de acosarle y condenarle por ser faltoso.

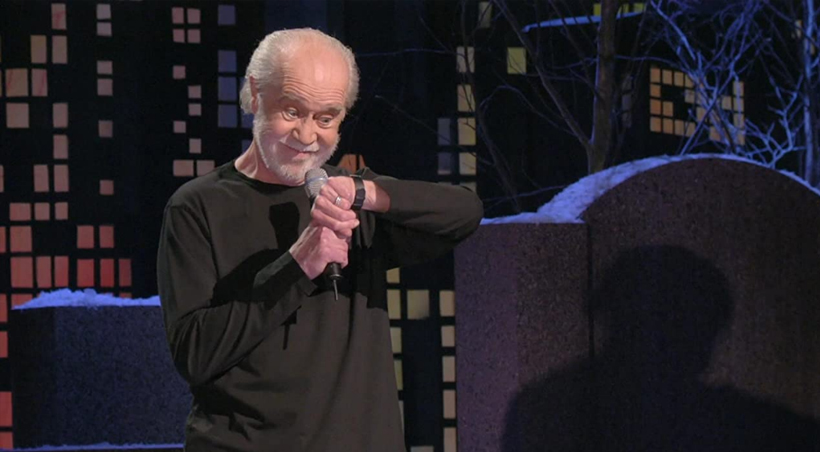

Pero su osadía sirvió de inspiración para otras lenguas afiladas, como la del brillante George Carlin, una de las mentes más lúcidas y deslenguadas de la historia reciente. Carlin fue el autor del número «Siete palabras que nunca puedes decir en televisión», el monólogo donde analizaba los siete vocablos que no pueden pronunciarse delante de una cámara o de un micrófono. Un discurso divertidísimo que se convirtió en drama nacional, llegando a debatirse en el Tribual Supremo norteamericano, tras ser denunciado por un padre que consideraba aquellas palabras como algo demasiado salvaje para los inocentes oídos de su hijo de quince añacos.

Carlin también tenía muy claro el rol del bufón moderno: «Creo que la función del comediante es encontrar dónde se encuentra la línea, y cruzarla deliberadamente». Y lo cierto es que los cómicos dispuestos a rebasar límites son los que suelen resultar más descacharrantes. Porque hay pocas cosas más graciosas que contener la carcajada en un entierro. Ante la perspectiva de la muerte y la desgracia humana, reírse de lo prohibido en un entorno de ficción suele ser un ejercicio liberador. Citando a Mel Brooks: «Tragedia es cuando yo me hago un corte en el dedo, comedia es cuando tú te caes por una alcantarilla y te mueres».

Bill Hicks, al que también tenemos cariño por aquí, fue otro de los grandes en esto de faltar. Un artista que se definía a sí mismo como «Chomsky pero con chistes de pollas». Aquel que se cabreó bastante cuando, en 1993, David Letterman censuró su actuación en el Late Show objetando que su rutina cómica se pasaba de frenada. Dieciséis años más tarde, con Hicks enterradísimo porque el pobre falleció en 1994, Letterman llevó a la madre del cómico a su programa y emitió la actuación original a modo de disculpa. En la pantalla, Hicks explicaba a la audiencia con delicadeza sus criterios musicales: «Me han dado mi propio programa de televisión […] Es un programa semanal de media hora que presentaré personalmente y se titula Vamos a cazar y matar a Billy Ray Cyrus. El título es bastante autoexplicativo. Cada semana soltaremos a los perros del infierno y perseguiremos a ese idiota sin talento, gilipollas de los cojones, por todo el mundo. Hasta que al final lo pueda agarrar de esa ridícula coleta que lleva, ponerle de rodillas, meterle una escopeta en la boca y BUM. Luego volveríamos en el 94 con Vamos a cazar y matar a Michael Bolton. Y tampoco os podéis perder nuestro especial de navidad con Vanilla Ice, MC Hammer y Marky Mark».

Amy Schumer comentó «Antes solía quedar con hombres hispanos, pero ahora prefiero lo consensuado». El escocés Frankie Boyle señaló que la reina de Inglaterra era tan vieja que «su coño a estas alturas ya debía de estar encantado». Jimmy Carr teorizó «Si África tuviera más mosquiteras, cada año podríamos evitar que millones de mosquitos muriesen innecesariamente a causa del sida». Gilbert Gottfried, alguien famoso por funcionar como un antónimo andante de la palabra «finura», fue despedido de su puesto como voz de un pato en una popular campaña publicitaria cuando, allá por el 2011, se le ocurrió hacer una chanza con el devastador tsunami acontecido en Japón: «En Japón están muy avanzados. Ellos no van a la playa, es la playa la que va a ellos».

Gottfried es además culpable de que exista la película Los aristócratas, ese documental (del que hemos hablado aquí) centrado en un chiste centenario fabuloso que los cómicos jugaban a contarse entre ellos pero nunca sobre un escenario. Un chiste, mantenido en secreto hasta el estreno del film, que solo consta de inicio y desenlace, donde la gracia reside en que cada comediante ha de improvisar el nudo de la broma con las burradas más salvajes que se le pasen por la cabeza. Curiosamente, Gottfried contó su versión del chiste en público en 2001 para zafarse de una lapidación al haber intentado hacer una coña sobre el 11-S unas semanas después de los atentados.

El recientemente desaparecido Bob Saget habita en nuestro recuerdo colectivo como el ejemplo perfecto de afable padrazo estadounidense por culpa de su rol en la serie Padres forzosos. Pero en el mundo de los monólogos, el cabrón de Saget es una bestia distinta, un comediante armado con un repertorio de barrabasadas, guarrerías y humor negrísimo: «Tengo el cerebro de un pastor alemán y el cuerpo de un niño de dieciséis años. Los tengo ambos en el coche y quiero que los veas». La gran Sarah Silverman tan pronto dobla a la niñita Vanellope en ¡Rompe Ralph! como relata las salpicaduras de semen que encuentra en las habitaciones de hotel, le comenta a su novio de ascendencia negra que habría sido un «esclavo de los caros», o tuitea cosas como «¿Se considera abuso a menores si el menor es el que da el primer paso?».

En el documental Los aristócratas, Saget aparece hablando de practicar el coito a un niño a través de la cuenca de su ojo y Silverman describiendo actos sexuales junto con un pariente que tiene síndrome de Down. Doug Stanhope, una persona que no se caracterizaba precisamente por la sutileza, lo tenía claro: «Si te ofende alguna palabra en cualquier idioma, probablemente tus padres no estaban capacitados para crear a un niño».

La comedia no debe tener fronteras, del mismo modo que no existen los límites en el cine o la literatura porque se sobreentiende que todo está enmarca dentro de una ficción. Y aceptar el privilegio del bufón es entender justamente esto. Que se trata de un chiste. Otra cosa muy distinta es que la comedia que se realice sea de buen gusto, de mal gusto, execrable o repulsiva. El humor siempre ha gustado de caminar por cuerdas flojas y chapotear en los pantanos, y cada cómico tiene derecho a hacer guasa de lo que considere necesario. En principio, se considera que el público es lo suficientemente maduro como para entender si en el acto humorístico existe la sátira o el patinazo, y también si la propia burla encaja en su sistema moral o no, si la considera justa o injusta.

En 2001, durante una entrevista en Late Night with Conan O’Brien, Sarah Silverman hizo una broma con el término «chink», un insulto racial para referirse a los originarios de china que podría traducirse en castellano como «chinaco». Silverman explicó que para librarse de formar parte de un jurado le recomendaron hacerse la xenófoba escribiendo «Odio a los chinacos» en los formularios de selección. Pero ocurrió que, como ella no quería que nadie pensase que era racista, en realidad prefirió rubricar un «Amo a los chinacos ¿y quién no?». Tras las críticas por utilizar aquella palabra en televisión, y tras negarse a disculparse, Silverman reconoció que había aprendido mucho de la experiencia, o quizás no: «El racismo es malo. Y quiero decir malo en plan negro».

En 2013, Anthony Jeselnik buscaba material para un capítulo de The Jeselnik Offensive, un show de humor bestia, cuando descubrió en las noticias que un neozelandés llamado Adam Strange había sido asesinado por un tiburón. The Jeselnik Offensive utilizó aquel cebo de manera muy muy cafre: comentando lo ridículo de la muerte de Strange a través de un número musical titulado «Shark Party!», con una coreografía de bailarinas-tiburones, un lapdance con escualo y un remate que mostraba la foto de la víctima mientras Jeselnik comentaba «¡Que no se nos olvide el hombre que ha hecho posible todo esto! ¡Sonríe, hijo de puta!».

En 2003, Dave Chappelle estrenó en televisión su programa Chappelle’s Show con un sketch que se ha convertido en historia de la comedia: «Clayton Bigsby», o la delirante historia de un importantísimo miembro del Ku Klux Klan que no solo era ciego, sino también negro sin saberlo.

Entre estos tres casos, resulta obvio que las bromas de Silverman y Chapelle sobre el odio a las comunidades chinas y negras en realidad funcionaban como unas parodias bastante agudas, y muy graciosas, del delirante hilo mental que tiene en la cabeza un racista. Por otro lado, la tontada de Jeselnik ridiculizando una desgracia ajena no tenía más objetivo que ser faltosa para hacerse el malote y llamar la atención. Aquí contamos dos aciertos certeros y un desatino gordo, pero la verdad es que los tres artistas tenían derecho a hacer aquellas bromas dentro del marco de la comedia. La cosa se complica cuando el chiste acontece fuera del escenario. En el programa The View, mientras Sofía Vergara hablaba de su primer hijo, a quien alumbró recién cumplida la mayoría de edad, se le ocurrió bromear asegurando que lo parió con trece años porque «A mí me violaron». En aquella situación, lejos de un club de comedia, la burrada aterrizó de manera incómoda entre las contertulianas y horrorizó a unos telespectadores que no estaban preparados para asimilar el pitorreo con un tema tan serio.

En España, la comedia stand up se nos presentó a principios de los dos miles de una manera pocha y falsificada. Algo que nos explicó muy bien, hace algún tiempo, el bueno de Ignatius Farray: «En España nace como un producto prefabricado. Nace pervertido en el sentido en que era un producto artificial […] Con toda la buena intención del mundo decidieron montar un producto que triunfara y entonces, quizás, como no había tantos cómicos con los que contar, decidieron contar con actores famosos a los que un grupo de guionistas les escribiera su rutina. Por eso es artificial, porque nace de una manera prefabricada: premeditadamente».

Ignatius aclaraba que lo bonito llegaría después, cuando algunos comediantes recondujeron el asunto y la gente que se aburría con la comedia estándar, al encontrarla blanda y obvia, descubrió diversión en las propuestas más alternativas o gamberras. Quizás por esa gestación artificial de la stand up española, fotocopiada de la norteamericana en lugar de espontánea, al público patrio le resulta más difícil aceptar a cómicos cuyo material camina, con mayor o menor acierto, por terrenos salvajes. El propio Ignatius es un buen ejemplo: no todos los artistas pueden presumir de que el momento cumbre de su show haya sido chupar pezones de los caballeros asistentes al evento.

«Pero ya no se pueden hacer chistes de gitanos» apuntaba Rober Bodegas en uno de sus monólogos «Yo trabajo de guionista en la tele y, desde hace unos años, cada vez que uno escribe un chiste de gitanos llegaba una carta, sorprendentemente bien escrita, pidiendo que no se hiciese eso […] Y me parece bien, ellos han pedido que no hagamos chistes, y lo estamos cumpliendo. Nosotros hemos pedido que vivan acordes a nuestras normas sociales, y ellos… supongo que necesitan tiempo».

Tras esta introducción, el texto de Bodegas continuaba haciendo mofa de los peores estereotipos del pueblo gitano, jugando a invertir el rol de los protagonistas del chiste al hablar de payos que conducen coches propios o caminan por polígonos sin vender droga. La fechoría de Bodegas, que tenía bastante de soez y rancia, obligó al humorista a abrir el paraguas ante la tormenta de mierda que se desató a continuación. Pero a finales de año ya teníamos al anuncio navideño de Campofrío aprovechando el carro de meterse con los ofendidos, tirando de crossover de estrellas patrias y perdonando a Bodegas al convertirlo en pantalla en un gag coprotagonizado por unas comprensivas Azúcar Moreno. Las bromas de Bodegas sobre gitanos eran chabacanas y deplorables, pero, según las normas de la comedia, él debería poder hacerlas sin recibir amenazas o denuncias. El spot de Campofrío no era gracioso ni ingenioso, pero no vamos a pedirle peras al lomo. Para desgracia de todos, Bodegas nunca ha pedido perdón por firmar los guiones de Gym Tony.

En 2018, Dani Mateo simuló sonarse los mocos en la bandera de España durante un sketch de El Intermedio. Aquello cabreó a mucha gente, aunque cuatro años antes Ana Morgade había protagonizado un gag similar en El Club de la Comedia que pasó desapercibido. En el mundo virtual, entre los ofendidos por la nariz de Mateo destacaban muchos perfiles de gente que en su biografía de Twitter se definían como «políticamente incorrecto». Porque la (in)corrección patria ha sufrido una curiosa evolución en los últimos años: en los 80 y 90, los personajes transexuales que habitaban las historietas de El Víbora se consideraban underground, contracultura y, sí, «políticamente incorrectos». Pero hoy en día, son los tránsfobos los que gustan de hacerse las falsas víctimas llamándose a sí mismos «políticamente incorrectos».

Ignasi Taltavull y Tomàs Fuentes son los culpables de La ruina, un podcast divertidísimo donde el público cuenta sus peores experiencias vitales mientras ellos bromean con el asunto. La ruina se caracteriza porque las anécdotas y los chistes que lo conforman a menudo cruzan líneas que a muchos les harían sentir incómodos. Y aun así, son descojonantes. Durante uno de los eternos debates sobre los límites del humor, Fuentes hiló un discurso bastante interesante en Twitter (aquí mismo se puede leer al completo) sobre la responsabilidad que le podemos exigir al comediante. «¿Cuál es el límite, entonces?», se preguntaba, «el que te haga sentir mal a ti. Dejad que el cómico dispare hacia arriba, abajo o donde le dé la gana. Consume el humor que te haga sentir bien (o mal, que para mí es el mejor), e ignora el resto».

Paco Arévalo (o Bertín Osborne, a saber, porque son la misma persona en una carcasa diferente) hace unos años se quejaba públicamente de que ya no podía hacer uso de su repertorio clásico: «En España ya no se pueden contar chistes de mariquitas, pero ahora hay series en televisión con mariquitas de verdad y mariconeando […] Se ha perdido el sentido del humor. Esto parece otro país». Aquello sonaba a falacia y pataleta, porque en el fondo a Arévalo & Osborne pueden seguir haciendo en sus espectáculos lo mismo de siempre. Una cosa muy distinta es que hoy en día ese «lo mismo de siempre» suene ramplón. Mirando el lado bueno, que Arévalo y Osborne existan al menos nos ha propiciado una de las mejores crónicas de teatro jamás escritas, esta reseña de Adolfo Valor.

David Suárez es un comediante con un material basado en embozarse en el humor negro. Utiliza un tipo de comedia que, aunque en ocasiones siga esquemas clásicos, el hombre siempre presenta acordonada con trazos anchos y bastos. Suárez vendría a ser una especie de chiste burro de Padre de familia con patas, una barbaridad consciente que habitualmente aprovecha la inercia proporcionada por el shock value para tratar de provocar la risa. El mediodía del 18 de abril de 2019, Suárez tuiteó un chiste bastante zafio: «El otro día me hicieron la mejor mamada de mi vida. El secreto fue que la chica usó muchas babas. Alguna ventaja tenía que tener el síndrome de Down».

Dicho trino estalló de manera salvaje en ese jardín de la concordia y el amor que es Twitter. Convertida en viral, la broma provocó la ira de cientos de usuarios, propició el despido del humorista del programa Yu, no te pierdas nada, la cancelación de una actuación en Elche, y llevó a asociaciones como el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) a denunciar el tuit ante la policía. Unos días más tarde, el cómico emitió un comunicado explicando su postura: «Mi tuit no era más que un chiste, y como tal, forma parte del terreno de la ficción. No es una opinión ni por supuesto un hecho real […] Por este chiste he perdido mi trabajo, he recibido cientos de amenazas, he traído dolor a mi familia y me he generado en unos días más enemigos que en toda mi vida. Aun así, asumo las consecuencias de mis actos, pues es el precio a pagar por defender lo que, repito, es única y exclusivamente una ficción».

La parte preocupante es que Suárez acabó visitando los tribunales por escupir aquel chiste: el 29 de noviembre de 2021, el cómico se sentó en el banquillo de acusados en la Audiencia Provincial de Madrid para ser juzgado por el tuit. Un evento con el que el propio acusado también bromeó, anunciándolo en Twitter como parte de su gira habitual. En aquel juicio, la Fiscalía enarbolaba el artículo 510.2 a) del Código Penal, interpretando que el chiste suponía un delito del odio, solicitando un año y diez meses de prisión para el comediante, junto a una multa de tres mil euros, su inhabilitación como cómico por el periodo durante el que se extendiese la condena, y la prohibición de ejercer cualquier tipo de oficio educativo en el ámbito docente, deportivo o de tiempo libre.

La sentencia llegaría a finales de diciembre para absolver al humorista, con la Audiencia apuntando que no se puede condenar a alguien por hacer un chiste: «Por muy desagradables, detestables, molestos, de mal gusto o incorrectos que nos parezcan los términos utilizados en el tuit, que nos generan rechazo y entendemos que ofenden y duelen a las personas aludidas, ello no implica que nos encontremos ante una infracción penal», apuntaba la resolución. Suárez es un cómico que en ocasiones resulta ocurrente y gracioso, y que en otras se pasa tres pueblos y dos comarcas cuando juega a provocar. Pero como dicta la inmunidad bufonesca, las normas de la ficción, la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid, y la lógica general, el mal gusto no constituye un delito.

A principios del 2015, Bill Cosby realizó una jugada deleznable amparándose en el privilegio del bufón: durante una actuación cómica en Canadá observó a una mujer de la primera fila levantarse y le preguntó a dónde se dirigía en mitad de su show. La espectadora contestó que pretendía comprarse un refresco y Cosby le advirtió: «Tienes que tener cuidado si estás bebiendo algo cerca de mí». La broma ocurría después de que varias decenas de mujeres acusasen al actor de abusar sexualmente de ellas tras drogarlas con bebidas alcohólicas cargadas de estupefacientes. Pero aun así, aquella coña lamentable recibió numerosos aplausos, junto al rechazo de un miembro del público que comenzó a llamar violador a gritos al cómico, hasta que fue desalojado del lugar por los miembros de seguridad.

Recordando la actuación, Cosby comentaría que «Se cabreó una persona, pero más de dos mil seiscientos fans pacientes y leales disfrutaron de la medicina más maravillosa que conoce la humanidad». El chiste de la discordia era inmundo, pero, aunque probablemente todos estemos en el bando de aquella persona cabreada del público, Cosby tenía derecho a soltarlo sobre las tablas amparándose en la comedia. Porque no podemos condenar penalmente a Cosby por hacer un chiste de mierda, pero lo que sí podemos hacer es condenarle penalmente por ser un criminal de mierda. Algo que se ha hecho, aunque no del todo bien: la mayoría de las agresiones sexuales que cometió han prescrito en la actualidad y no permiten abrir causas contra él. Y aunque en 2018 entró en la cárcel, condenado por tres cargos contra una misma víctima, ciertas irregularidades ocurridas durante el juicio le han permitido recientemente salir en libertad. Como sociedad a lo mejor deberíamos centrarnos en asegurar que las leyes sirvan para atrapar y castigar a este tipo de monstruos. Y no en intentar crear monstruos a partir de chistes horrendos.

No hay comentarios:

Publicar un comentario