Publicado por Kiko Llaneras y Jorge San Miguel

El 12 de octubre de 1492, Cristóbal Colón escribe en su diario sobre los indios taínos que acababa de encontrar en San Salvador (Guanahaní): «… me pareció que era gente muy pobre de todo. Ellos andan todos desnudos como su madre los parió, y tanbién las mujeres, aunque no vide más de una harto moza. Y todos los que yo vi eran todos mancebos, que ninguno vide de edad de más de treinta años. Muy bien hechos, de muy hermosos cuerpos y muy buenas caras. Los cabellos gruesos casi como sedas de cola de caballos, y cortos. […]. Ellos no traen armas ni las conocen, porque les mostré espadas y las tomaban por el filo, y se cortaban con ignorancia». Dos días después, aconsejando a los monarcas españoles sobre la población de la isla, la juzga «muy símplice en armas», y estima que con apenas cincuenta hombres se podría someter toda la nueva colonia.

El primer contacto moderno entre europeos y americanos se daba por tanto bajo la impresión de ingenuidad y bondad angélica que los taínos habían producido a los expedicionarios, algo que quizás chocó con el espíritu de cruzada que había arraigado en las últimas fases de la Reconquista. Un espíritu simbolizado en la figura del Requerimiento, que se usaría después en la conquista americana: la declaración leída en español que hacía a los indígenas reos de guerra y esclavos si no aceptaban la religión católica, la primacía del papado y el consiguiente sometimiento a la monarquía hispana.

Calibán contra el buen salvaje

Pero, a pesar de esa primera impresión de Colón y los suyos, la sombra de otra humanidad más amenazadora se cernía ya sobre el descubrimiento desde el principio: aquel jueves de octubre de 1492 anota también el futuro almirante que muchos taínos traen cicatrices en los cuerpos, y que según ellos mismos refieren, se las hacen en combate con habitantes de otras islas que navegan hasta Guanahaní para esclavizarlos, y de los que ellos se defienden como pueden. Comparecen así en escena por primera vez los temidos caribes (kalinago), de cuyo nombre derivó el término «caníbal» a numerosos idiomas a través del español, y sobre los que los europeos proyectarán, a menudo con justificación tenue, todo tipo de leyendas negras. El caribe se consagra como arquetipo negativo en La tempestad de Shakespeare, convertido en Calibán (anagrama de caníbal), el bruto que representa la humanidad, o media humanidad, elemental e incultivada en sus apetitos.

Comprobamos así cómo en la conquista de América están presentes desde el comienzo los dos arquetipos del hombre salvaje: como alma inocente y como bruto ajeno a las leyes de Dios y de los hombres.

La realidad es que, pasado el breve idilio con los taínos de Guanahaní, que no acaba precisamente bien para ellos, ciertos hábitos de los amerindios dificultan su buena prensa entre unos europeos que empiezan a asomarse a la modernidad. Las sociedades tribales del Nuevo Mundo (como las de otros rincones del globo) muestran orgullosas tradiciones guerreras, recurren con cierta frecuencia al pillaje y a menudo deparan un trato extraordinariamente cruento a los cautivos. También entre las más avanzadas sociedades estatales andinas y mesoamericanas (incas, mayas, aztecas) existen ritos sangrientos e incluso un supuesto «canibalismo de Estado» que horroriza a los rudos conquistadores. Un siglo después de Cortés y Pizarro, la imagen de América como un laboratorio de la Creación, casi detenido en el tiempo, que permite asomarse a una suerte de barbarie primordial, ha calado en el imaginario europeo. Así lo muestra Hobbes cuando en Leviatán se refiere a «los salvajes de muchos lugares de América» como lo más cercano al conjetural «estado de naturaleza» que nos es dado contemplar. Para el filósofo inglés aquel «estado de naturaleza» se caracteriza, recordemos, por la «guerra de todos contra todos».

El nacimiento de un mito: el buen salvaje

No obstante, frente a este discurso del salvajismo que mezcla hechos más o menos deformados y relatos convenientes para el colonialismo europeo, se va consolidando otra corriente de pensamiento más fiel a la primera impresión colombina. Es la de Montaigne en su ensayo Sobre los caníbales. Quizás creyendo sinceramente que los «salvajes» están más cerca de la «ingenuidad original», o más bien con el ánimo de contraponer su comportamiento a todas luces bárbaro con el no menos bárbaro y además hipócrita de los europeos, el sabio francés juega con una ambigüedad que prefigura el relativismo cultural de siglos venideros.

A lo largo de los siglos XVII y XVIII, esta relectura se enriquece con figuras como Vico, Diderot o el mismo Rousseau, al que el buen salvaje aparece ya asociado de manera inevitable. No obstante, como hace notar Ter Ellingson, no es tanto que los enciclopedistas y los philosophes crean en la nobleza primordial de los «salvajes» cuanto que, a la manera de Montaigne, los emplean a su gusto para armar juicios y contrafácticos sobre la sociedad europea de su tiempo. El buen salvaje es para ellos más bien un contrafáctico, como el hombre natural en guerra perpetua lo había sido para Hobbes. Es difícil hallar en ese momento aún una verdadera creencia en la superioridad moral o material de las sociedades tribales, algo que se hará esperar a tiempos menos confiados a la razón y la evolución lineal de las sociedades.

No obstante, la idea del hombre incivilizado como reserva de autenticidad y nobleza irá calando en el imaginario occidental. El arte y la literatura del XIX se nutren de figuras que representan un primitivismo honorable, desde la novelas americanas de Fenimore Cooper al guerrero galo cantado por Rimbaud. Quizás como paradoja, la búsqueda casi obsesiva que las naciones europeas emprenden en busca de sus raíces ancestrales, reales o fabuladas, permite una mirada renovada sobre los primitivos contemporáneos como repositorios de los valores primordiales de cada pueblo o raza. Es difícil que quien celebra un Vercingétorix, un Arminio o un Viriato no sea capaz en absoluto de admirar el orgullo guerrero de los sioux de Little Big Horn o los zulúes de Isandlwana. Cuando se contempla, por ejemplo, el trabajo del etnólogo y fotógrafo Edward Sheriff Curtis con los nativos americanos, es imposible no apreciar esa corriente de simpatía por la dignidad de los vencidos, subrayada por el aspecto grave y nervudo de estos frente al raquítico y mugriento que suelen dar en foto los blancos del mismo ambiente y período.

Pero será la etnología, luego antropología, la principal aliada del buen salvaje en el tránsito hacia el siglo XX. Al calor de la crisis de la modernidad y la conciencia burguesa, y después de diversas ideologías emancipatorias, la premisa del relativismo cultural, una herramienta básica del antropólogo, en ocasiones pasará de ser esa «mirada distante» de la que habla Lévi-Strauss a una militante valoración negativa de lo occidental. Valoración que hallará, como en un espejo, la figura recuperada del hombre natural como representante de una sociedad incontaminada por lo judeocristiano, por el capitalismo, por Occidente. El trabajo de Margaret Mead con las adolescentes samoanas, por ejemplo, permitía fantasear con una sociedad ajena a los tabúes sexuales occidentales. En el epicentro de los conflictos ideológicos y sociales de los sesenta, Marshall Sahlins desarrolla una tesis sobre las «sociedades opulentas originarias» que permite poner en entredicho los logros del mundo desarrollado. Al margen de los méritos y vicios relativos de estos trabajos, la antropología se convierte en ese momento en un campo de batalla ideológico, algo que no ha dejado de ser desde entonces.

Ese nuevo paradigma del buen salvaje tarda en llegar a los niveles populares, pero los alcanza a partir de la descolonización, la explosión contracultural de mediados de siglo y una presencia más asertiva de las etnias antes colonizadas en los países occidentales. Es fácil apreciar el cambio de tendencia en el cine, en un género en tiempos tan popular y distintivo como el wéstern. A partir de los sesenta y, sobre todo, del estreno de Soldado azul (Soldier Blue, Ralph Nelson, 1970), una película que parece hablar en clave sobre Vietnam, y cuya mirada sobre el nativo americano es ya decididamente empática. Veinte años después, Bailando con lobos (Dances with wolves, Kevin Costner, 1991) aporta poco nuevo ideológicamente, y apenas constata el cambio de valores. Por lo demás, los noventa son prolijos en operaciones comerciales amables que aprovechan la comodidad del público con el nuevo paradigma para dar raciones de violencia y sexo tribal con coartada antropológica. Caso de La sombra del lobo(Shadow of the wolf, Dorfmann/Magny, 1992) con los inuit o Rapa Nui (Kevin Reynolds, 1994) con los pascuenses. Más aliento tiene la recuperación de un clásico de la nobleza indígena, El último mohicano (Last of the mohicans, Michael Mann, 1992). Ya en los 2000 nos encontramos con la relectura estética del mito de Pocahontas y John Smith por Terrence Malick (The New World, 2005) y un pastiche indeterminado como Avatar (James Cameron,2009); que conviven quizás con una tendencia re-revisionista, amparada en corrientes de conservadurismo político y simbolizada por películas como Apocalypto o 300.

La violencia antes de la historia

El aspecto central del ascenso del buen salvaje antropológico en el siglo XX fue la conversión del salvaje guerrero en un personaje, si no pacífico, muy matizado en su belicosidad y, sobre todo, en su efectividad como combatiente. No deja de ser paradójico, sin embargo, que el paradigma de una guerra primitiva ritual e inefectiva se deba a dos hombres que no mostraban simpatía por el hombre tribal: Quincy Wright, jurista, y H. H. Turney-High, antropólogo y militar de carrera. Frente a la guerra racional, organizada, prolongada y presidida por la estrategia y la disciplina, ambos consideraban la guerra en la sociedad sin Estado como un conjunto de episodios caóticos y marcados por las deficiencias técnicas, organizativas, logísticas e ideológicas. Si el hombre natural era un lobo para el hombre, poco importaba, ya que su capacidad de infligir daño era muy limitada.

El paradigma de la guerra primitiva ritual llenó un vacío en la atención de los antropólogos hacia las cuestiones bélicas. Hasta entonces buena parte de las investigaciones etnográficas se habían llevado a cabo en territorios pacificados tiempo ha por los poderes coloniales, en tribus aculturadas y desarmadas. No obstante, hacia finales de los años cincuenta y principios de los sesenta, los antropólogos fueron testigos de la guerra tribal en regiones remotas de la Amazonia y Papúa-Nueva Guinea. Era preciso dotarse de teorías que enmarcasen la observación, y los materialistas (el más significado de ellos Marvin Harris) recurrieron a la lucha por los recursos como clave explicativa. Pero fue a finales de la década cuando Napoleon Chagnon asestaba un golpe a esas tesis materialistas con su trabajo sobre los yanomamo amazónicos. Según Chagnon, estas tribus se hallaban en un perpetuo estado de guerra a pesar de disponer de territorio de sobra sin explotar: luchaban por mujeres y por venganza, y llegaban de hecho a padecer escasez de alimentos como consecuencia de la guerra, y no antes. Como veremos, Chagnon ha permanecido hasta hoy en el foco de la controversia.

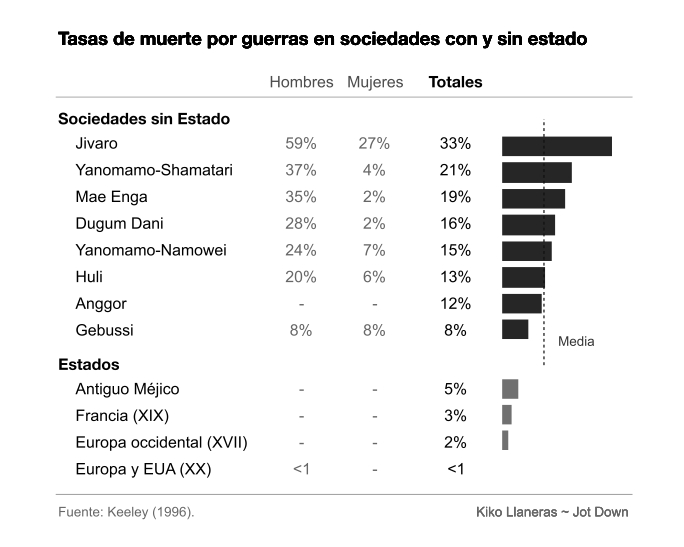

Aunque el debate sobre las causas de la violencia tribal estaba abierto, algunos le dieron la espalda: sencillamente, una parte de la comunidad antropológica no acepta que tal fenómeno sea ni extendido ni relevante. Para el antropólogo Lawrence Keeley, autor del capital War Before Civilization, estos antropólogos se han dejado arrastrar por una «pacificación del pasado»: una visión idílica de las sociedades sin Estado que no solo afecta a las tribus contemporáneas, sino que se extiende a la prehistoria y propone interpretaciones sui generis para las armas y fortificaciones descubiertas por la arqueología. Pero esta visión, al menos en su programa máximo, choca frontalmente con los datos de que disponemos y que Keeley desgrana en su libro. La información de que disponemos sugiere —dicho sea esto con todas la cautelas— que las sociedades tribales tienden a tasas de violencia significativamente más altas que los Estados agrarios y las naciones modernas. Incluso si extremamos la prudencia con unos datos inevitablemente incompletos, lo que no parece sustanciarse de ninguna manera es la idea contraria, que subyace bajo el buen salvaje, de una humanidad natural pacífica.

Frente a las tasas de violencia en tribus contemporáneas, los partidarios de la pacificación suelen esgrimir un viejo argumento: corresponden a poblaciones que están sufriendo o en puertas de sufrir el shock del contacto con la civilización y, por tanto, viven en una situación alterada ideológica, técnica y económicamente. En el mejor de los casos puede decirse que esta explicación de la violencia es indemostrable; y asumir que el efecto de la aculturación es producir sociedades más violentas elude que en otros casos (la conquista americana, por ejemplo), lo que se ha atestiguado es la anomia y la despoblación por epidemias, colapso cultural y desmoralización de los indígenas. En cualquier caso, la poca o mucha pertinencia de este argumento desaparece cuando hablamos de yacimientos prehistóricos. Las poblaciones prehistóricas tienen, a tenor de la evidencia arqueológica, tasas de muerte violenta muy superiores a las típicas de sociedades con Estado.

Un último argumento que los partidarios de la pacificación han ofrecido consiste en señalar que hablar de violencia tribal estigmatiza a los pueblos tribales contemporáneos y entorpece los esfuerzos por su conservación. Al margen de su nulo valor desde el punto de vista del debate de ideas, que el lector juzgue su utilidad como estrategia de relaciones públicas. Pero a pesar de su debilidad, hemos escuchado este argumento muy recientemente, en el contexto de la controversia suscitada por el libro de Jared Diamond, The World Until Yesterday, lo que demuestra que la antropología sigue siendo un campo de batalla. Prueba de ello es también la renuncia de Marshall Sahlins a la Academia Nacional de Ciencias de EE. UU. tras la elección de Napoleon Chagnon, o que este haya publicado unas memorias con un subtítulo más que elocuente: My Life Among Two Dangerous Tribes – The Yanomamö and the Anthropologists.

¿«Solitaria, pobre, desagradable, brutal y corta»?

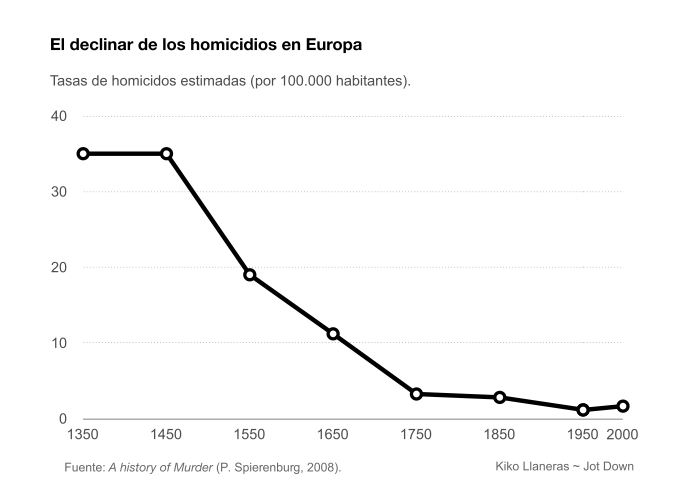

En resumen, los datos de que disponemos hacen tambalearse cuando menos el mito del salvaje pacífico. Más aún: la mayoría de estimaciones apuntan a una progresiva pacificación de las costumbres desde las sociedades preestatales hasta nuestros días, con tasas de homicidios, muertes en guerra, y otros actos violentos en claro retroceso. Pese al terror de las dos grandes guerras, algunos académicos, con Steven Pinker como cabeza visible, han llegado a afirmar que el siglo XX fue, porcentualmente, el tiempo más pacífico de nuestra historia como especie. Los datos de Keeley apuntan en esa dirección. Por otra parte, si nos fijamos en la tasa de homicidios en Europa (cálculos de Eisner y Monkkonen, recogidos por Pieter Spierenburg en A History of Murder), el declive es acusadísimo entre el final de la Edad Media y 1750, y continúa de manera más suave desde entonces hasta mediados del siglo XX. Un declive que con toda probabilidad no será ajeno a la extensión de la administración estatal de justicia, dado que la mayoría de las muertes en sociedades premodernas se deben a luchas entre varones jóvenes, y a los ciclos de violencia que origina la venganza entre familias o clanes, en ausencia de un arbitraje externo en los conflictos —lo que en cierto sentido valida el argumento de Hobbes en Leviatán—.

Pero, ¿qué ocurre con otros aspectos de la vida de nuestros ancestros? ¿Tenía razón en cada adjetivo el filósofo inglés cuando definió la existencia natural como «solitaria, pobre, desagradable, brutal y corta»? Aunque los datos son de nuevo dispersos e incompletos, aquí ya no está tan claro que la vida moderna haya sido siempre preferible a la primitiva. En términos históricos, las transición de la caza y recolección a la agricultura, es decir, del mayor consumo de ciertos hidratos de carbono, tiende a producir individuos de menor talla y con rastros de enfermedades antes raras o desconocidas. Por ejemplo, Gregory Clark ofrece en A Farewell to Alms algunos datos sobre consumo de calorías y proteínas, que indican que las sociedades tribales actuales alcanzan el nivel calórico de las europeas más avanzadas durante la primera Revolución industrial, y probablemente las superan en ingesta de proteínas. (Por eso encontramos nuevos adeptos de las dietas ancestrales, o paleodietas, que hoy abrazan los hábitos alimentarios de nuestro antepasado cazador-recolector, con el argumento evolucionista de que eso mejorará su salud). Además, regresando al argumento de Marshall Sahlins, es posible que consigan este nivel de vida «trabajando» un número de horas por semana sensiblemente menor que los agricultores tradicionales y los trabajadores modernos.

En definitiva, es probable que, como señala Jared Diamond, podamos aprender cosas valiosas de las tribus actuales y ancestrales. Sin embargo, su relación con la guerra y la violencia no parece ser una de ellas, y el éxito (en términos temporales y materiales) de su modo de vida tenía quizás un coste importante en violencia y dolor. Porque, en lo que respecta al ejercicio de la fuerza, el mito del buen salvaje es solo eso: un mito.

No hay comentarios:

Publicar un comentario