Escrito por E. J. Rodríguez

Ajayi tenía solamente doce años cuando supo lo que se siente al ser convertido en esclavo.

La región del África occidental en la que Ajayi vivía, y que corresponde a la moderna Nigeria, estaba controlada por su pueblo, los yorubas. No solamente poseían su propio lenguaje y su propia religión, sino una historia arqueológica y artística que se remontaba, siendo conservadores con las fechas, por lo menos a dos milenios. El pasado yoruba era glorioso, incluyendo el Reino de Oyo, un poderoso Estado medieval que después, durante los siglos XVII y XVIII, se elevó a la categoría de imperio. Aún hoy, los yorubas constituyen un tercio de la población de Nigeria, y uno de los territorios federales de la república nigeriana se llama precisamente estado de Oyo.

En 1821, el Imperio de Oyo estaba resquebrajándose. Las disputas por el poder habían desembocado en una guerra civil, y esta debilidad fue aprovechada por algunos pueblos vecinos interesados en capturar esclavos para vendérselos a los traficantes europeos y americanos. Entre estos enemigos exteriores dedicados al pillaje estaban los fulanis, musulmanes seminómadas del norte de Nigeria, y el Reino de Dahomey, hoy famoso por las sanguinarias amazonas que formaban parte de su ejército. Osogun, la aldea natal del joven Ajayi, fue arrasada por dos mil jinetes fulanis. Secuestraron a todos los habitantes excepto a aquellos que, como el padre de Ajayi, fueron asesinados por haber cometido la osadía de intentar defenderse. Tras la matanza, Ajayi y el resto de sus parientes fueron vendidos a unos traficantes portugueses y embarcados con rumbo a América, donde sin duda les hubiese esperado un destino siniestro de no ser por un milagro de última hora.

Por aquel entonces, los legisladores del Reino Unido debatían qué hacer con el asunto de la esclavitud. A la opinión pública británica no se le escapaba que el tráfico de seres humanos procedentes de sus colonias africanas era una actividad cruel. En 1821, cuando Ajayi fue secuestrado, Londres no había abolido aún la posesión de esclavos (la medida llegaría una década después, en 1833). No obstante, sí había prohibido el transporte marítimo de nuevos esclavos desde sus colonias. La Royal Navy había desplegado un escuadrón especializado que patrullaba las costas de África y detenía a los esclavistas que encontraba, desembarcaba a los prisioneros y hundía después los barcos. El buque donde viajaba el pequeño Ajayi fue uno de los interceptados. Pudo retornar a la costa africana, aunque no a su aldea natal, que ahora era zona de guerra. Fue recogido en una misión anglicana donde aprendió inglés, se convirtió al cristianismo, y adoptó el nombre y apellido de un misionero, Samuel Crowther. Por esto, hoy se recuerda a Ajayi como Samuel Ajayi Crowther.

Ya adulto, se casó con una profesora de colegio que, como él mismo, había sido liberada in extremis de la siniestra ruta transatlántica. Con el objetivo de convertirse en misionero, Samuel Ajayi Crowther estudió latín, griego y diversos idiomas del África occidental, de los que poco más tarde confeccionó manuales gramáticos. Cuando su brillantez intelectual empezó a dar que hablar entre los ingleses, fue invitado a las islas británicas, donde se le otorgó un doctorado honoris causa en Oxford. Además, fue ordenado ministro de la Iglesia anglicana y con los años terminaría convirtiéndose en el primer obispo anglicano del África occidental.

Dado su talento natural para los idiomas, Crowther fue encargado con la primera traducción a su lengua natal de los libros de oraciones anglicanas. Modesto trabajo que le quedaba pequeño a sus ambiciones intelectuales; el gran proyecto lingüístico de su vida fue la traducción de la Biblia a la lengua yoruba. Tarea que, dado su perfeccionismo, le llevó unos cuantos años pero garantizó, por sí sola, su lugar en la historia.

Se encontró, eso sí, con un problema. Algunos conceptos cristianos eran fáciles de traducir porque, fuesen o no compartidos, al menos podían ser entendidos con facilidad: ama a tu prójimo, no hagas a otros lo que no quieres que te hagan a ti, etc. Pero otros conceptos que la tradición cristiana había ido modelando durante siglos, pero que en realidad no tenían una explicación satisfactoria en la propia Biblia, eran más difíciles de explicar a un africano que no se hubiese criado entre cristianos. Uno de esos escollos conceptuales era el término hebreo satán.

En los primeros libros del Antiguo Testamento, la palabra satán era usada con su acepción originaria. Un sustantivo común que significa «acusador» o, en ocasiones, «oponente». En libros posteriores, sin embargo, aparecía acompañada de un artículo personal y hacía referencia a un ser sobrenatural, el satán, cuyo rol, para colmo, era cambiante de un texto a otro, y siempre definido de manera vaga. La personificación más definida estaba en el Nuevo Testamento, donde Satán era un engañador, un agente del mal encargado de tentar a los humanos y al propio Jesús. Más peliaguda era su aparición en el libro del Apocalipsis, donde era descrito como una fuerza maléfica y muy poderosa que gobernaba el mundo (esto es, el Imperio romano), y que hasta cierto punto podría ser interpretada como una alusión a poderes humanos. Crowther, pues, se encontró con que el Satán todopoderoso elaborado por la tradición, el Satán que imperaba en el cristianismo del siglo XIX, carecía no solamente de justificación bíblica, sino, aún peor, de un equivalente siquiera lingüístico en su cultura natal.

Entre los yorubas y otros pueblos de la región imperaba una religión politeísta y animista, el vodu, donde el mal no estaba personificado en una figura concreta. En el politeísmo, la idea de un mal absoluto carecía de sentido —como tampoco, por cierto, lo había tenido en la Roma precristiana—, y, por lo tanto, era también absurda la idea de un ser que encarnase ese mal sin fisuras. Para los pueblos del África occidental, la dualidad fundamental del universo no era de carácter moral (el bien frente al mal) ni de carácter platónico (el mundo físico frente al espiritual). Al igual que en algunas religiones orientales, la dualidad fundamental separaba el principio masculino del principio femenino. El principio masculino era encarnado por el Sol, del que nacían la luz, la potencia, la fuerza, la guerra, el metal. El principio femenino estaba encarnado por la Luna, y de él procedían la penumbra, la fertilidad, la paz, el amor, el agua.

Los yorubas y otros pueblos entendían, por descontado, la distinción entre el mal y el bien, pero no los consideraban principios que existiesen por separado en el ámbito divino, y mucho menos personificados en un Dios absolutamente bueno y en un Satán absolutamente malvado. Para los yorubas, el mal y el bien podían proceder de un mismo dios o espíritu, ya que los seres sobrenaturales eran definidos no según su naturaleza moral, sino según su función como animadores de mecanismos concretos de la naturaleza. Un ejemplo: el mismo espíritu que causaba una enfermedad podía después curarla, todo dependía de las circunstancias y de la interacción de ese espíritu con los humanos: ¿habían satisfecho los humanos las demandas de ese espíritu? ¿Le habían dado a ese espíritu motivos para ayudarlos? ¿Se habían ganado la curación con su buen comportamiento?

La tradición cristiana había construido una figura que era casi como el reverso oscuro del propio Dios. Un poderosísimo príncipe de las tinieblas, un monarca absoluto del mal absoluto. El razonamiento que servía para justificar esta figura era una elaboración puramente teológica de más de mil años, y la forma de ese monarca del mal no había emergido de manera natural desde los textos sagrados, sino que era una amalgama de mitologías previas reconvertidas, o de mitologías nuevas. Por un lado, se habían reinterpretado los textos bíblicos. Por ejemplo reconvirtiendo a la serpiente del Génesis en Satán, cosa que el Génesis ni siquiera insinúa porque fue escrito cuando la figura de Satán no tenía papel alguno en la religión judía. También se habían integrado mitos paganos, como el dios griego Fósforo, «el que lleva la luz», que portaba una antorcha y representaba al planeta Venus. Para los griegos, un planeta era una estrella que no estaba fija en las constelaciones del cielo, sino que viajaba por libre, y después los romanos tradujeron Fósforo al latín: Lucifer. Así, como alusión al planeta Venus, era entendido el término Lucifer en la Biblia durante la época romana. No obstante, la metáfora de la estrella «caída» del orden celestial era demasiado poderosa para no ser usada. Satán empezó a ser retratado como un ángel caído que volaba por libre como un planeta, transgrediendo y amenazando el orden divino. Y el nombre idóneo ya estaba en el propio texto. Así que, según la ocasión, este señor del mal tenía un nombre hebreo, Satán, o un nombre latino, Lucifer.

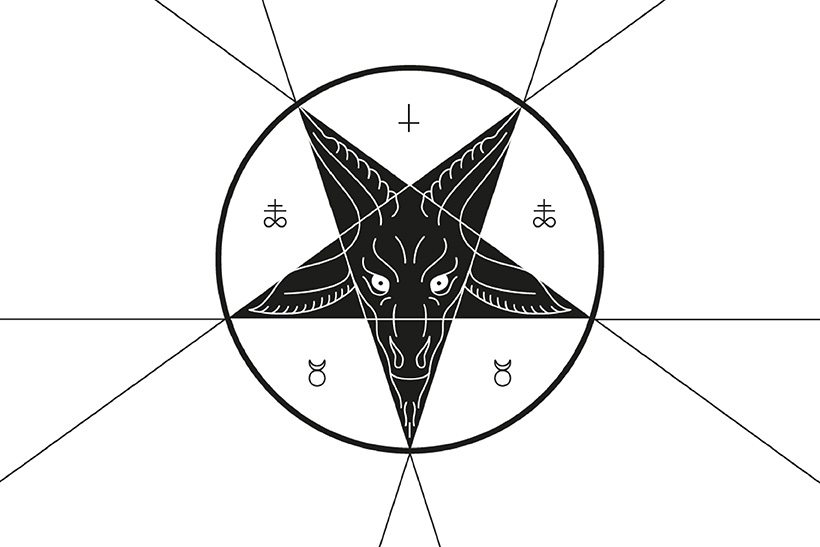

En las representaciones artísticas de la Europa medieval, la maldad interior de Satán era reflejada en las características horrendas de su apariencia física. Tenía partes animales como cuernos, colmillos, alas de murciélago, escamas, pelaje, rabo, patas de carnero, boca de anfibio, lengua de serpiente, etc. Podía tener ojos en lugar de pezones, varias cabezas, o más de una boca devoradora de humanos (era habitual una segunda boca grotescamente situada en el lugar de los genitales o en el trasero). Eso sí, el Satán del arte europeo era monstruoso, pero simétrico. Incluso cuando tenía varias cabezas, solían ser siete, una en el centro, y tres a cada lado. Esta simetría nunca desapareció y alcanzó el culmen durante el Romanticismo del siglo XIX. Un símbolo que hasta entonces había expresado la perfección geométrica del cuerpo humano, el pentagrama, empezó a ser empleado como representación de lo satánico. La estrella de cinco puntas, una vez invertida, representaba la subversión del orden divino, pero no dejaba de ser una estrella geométricamente perfecta. El orden divino no era sustituido por el desorden, sino por un orden demoníaco.

La largamente cultivada solemnidad de la mitología cristiana había ennoblecido al máximo representante del mal, y la simetría del Satán europeo tenía mucho que ver con lo que los cristianos europeos consideraban el origen de ese ser: un ángel. Incluso durante las oleadas de peste y aquellas épocas de depresión social en las que Satán era retratado de la manera más repugnante posible, su figura conservaba un último vestigio de nobleza: era una figura antropomórfica y, por lo tanto, simétrica. Satán no era un capricho de la naturaleza, ni una excrecencia accidental del universo. Era, en definitiva, una creación de Dios y, en cierto modo, un pariente del ser humano. Cumplía un papel en el equilibro de la creación, pues el mal no podía ser gobernado o causado por Dios, y, además, el Cristo necesitaba un adversario digno al que vencer gloriosamente en el fin de los tiempos. Satán, pues, era un ser poderoso. Un rey que incluso aparecía coronado en algunas representaciones artísticas. Y también era la encarnación de todas las abominaciones, excepto de una: el desorden geométrico; era perfecto en su imperfección. Siglos de intrincada elaboración teológica permitieron que los creyentes europeos se familiarizasen con esta figura de un Satán cuasi perfecto, aun sin entenderlo del todo, y aceptasen como obvio el papel de Satán como señor absoluto del mal.

En África, sin embargo, Satán aterrizaba sobre un sistema de creencias muy distinto. Los pueblos del África negra, como los romanos paganos antes que ellos, rara vez renunciaban a sus mitologías, y preferían incorporar los elementos de cualquier religión nueva a sus sistemas tradicionales. Durante la Edad Media, cuando los europeos no habían colonizado el África occidental, los musulmanes empezaron a imponer sus creencias en la otra vera del continente: África oriental. El islam describía unos espíritus malignos y tentadores, los shaitan:aunque el término procedía de Satán, estos shaitan no eran los señores del mal, sino sus subalternos. Eran demonios de segunda clase. Fueron asimilados por pueblos como el makonde o el suajili, quienes los transformaron en los shetani, seres deformes que empezaron a ser profusamente representados en el arte local.

Para los pueblos del África oriental, una representación simétrica del mal carecía de sentido. Si un ser es malvado, no solamente ha de ser horrendo, sino también desigual, falto de equilibrio. En una palabra: incompleto. Los shetani no eran, pues, figuras simétricas. Eran antropomórficas, sí, pero de manera vaga y deliberadamente confusa. Son especialmente fascinantes las esculturas y pinturas de los makondes. De por sí, el arte makonde era una estilización de la realidad, una reducción muy intelectualizada de las formas y una buena muestra del llamado simbolismo africano. Era un arte donde las figuras quedaban reducidas a componentes simples, aunque después se las volvía a complicar uniéndolas entre sí mediante hábiles y enrevesadas combinaciones de juegos geométricos.

En ese arte, los malvados shetani carecen de simetría y, por lo tanto, de nobleza. Aparecen representados como seres a los que les falta un brazo o tienen la cabeza torcida de manera aberrante. Son retratos tan tortuosos que en ocasiones se deslizan en el ámbito de la escultura cubista (que estuvo influida por el arte del África oriental, y por el arte makonde, en particular). Curiosamente, estos modestos shetani africanos, generalmente tallados en materiales oscuros y monocromos, y desprovistos de otros ornamentos, pueden ser más impresionantes que los recargados Satanes de la Europa medieval. Aunque esa belleza de los shetani no radica en el demonio retratado, que es feo, sino en el conjunto de la escultura. Los makondes cuidaban mucho la composición de sus pinturas y, sobre todo, de sus esculturas. Aunque el diablo retratado fuese anárquicamente deforme, la obra en su conjunto siempre poseía un equilibrio vertical o radial, quizá porque muchas de esas esculturas, como es lógico, estaban pensadas para mantenerse en pie pese a lo tortuoso de su diseño.

La concepción africana de Satán cobra una inesperada relevancia en el mundo occidental del siglo XXI, donde la religión está en retroceso, y donde ha desaparecido, o está desapareciendo, el concepto del bien y del mal como fuerzas universales enfrentadas en una lucha cósmica y eterna. El concepto africano del mal como desequilibrio (o, en el arte, como imperfección geométrica) es mucho más inmediato y cercano a la lógica de la experiencia cotidiana que la abstrusa e incomprensible noción de un perfecto reverso de Dios que se opone a la perfección todavía mayor de Dios.

Con todo, Samuel Ajayi Crowther no se educó en el islam medieval, sino en un cristianismo decimonónico destilado y quirúrgico. Y no encontraba la manera de traducir a la mentalidad de sus paisanos la idea de un Satán perfectamente imperfecto. Seguramente bienintencionado, pero atenazado por el puritanismo típicamente anglicano y frustrado por el contumaz carácter pagano (y para él pecaminoso) de sus congéneres yorubas, Crowther decidió dar un golpe semántico a la religión tradicional de su pueblo. Tradujo las menciones bíblicas del diablo como Eshu. Una jugada muy premeditada.

En la religión yoruba, Eshu era el engañador por excelencia, como lo es el Satán del Nuevo Testamento. A primera vista, la traducción era adecuada. Pero no. Es una conexión engañosa, y Crowther sin duda lo sabía. La trampa residía en que Eshu no era una encarnación del mal. No engañaba por pura maldad, sino como prueba para quienes recurrían a él en su papel de regulador de los sacrificios y ofrendas, pues era el negociador entre los humanos y el mundo de los espíritus. Como es propio de las religiones animistas africanas, las facetas negativas de Eshu estaban compensadas por facetas positivas. Un ejemplo: Eshu se encargaba, entre otras cosas, de hacer cumplir las leyes divinas. Recompensaba y castigaba. Y por ello era representado a veces como el señor de las cadenas, una obvia alusión al cataclismo de la esclavitud. Al mismo tiempo, sin embargo, podía ser el responsable de la liberación. El propósito de Eshu no era el mal, como sucede con Satán, sino la justicia, la retribución, el castigo.

Crowther, con todo, se salió con la suya. Al menos en parte. Su doctrina se extendió y la figura de Eshu terminó siendo demonizada, lo que implicaba que, siendo el mensajero e intercesor con el mundo de los espíritus, todo acto de trato con los dioses tradicionales era, en sí mismo, un acto demoníaco. Al igual que terminó sucediendo en Roma, muchos cristianos del África occidental rechazaron el paganismo tradicional al considerarlo, de repente, una manifestación satánica. Aun así, y de nuevo como pasó en Roma, las religiones tradicionales sobrevivieron incluso en las regiones cristianas, gracias al sincretismo. De manera ocasional, y siempre a nivel popular con la inevitable desaprobación de las autoridades eclesiásticas de diverso signo, el cristianismo africano absorbía conceptos tradicionales y los introducía en la práctica cotidiana. Esto se hizo particularmente patente en la diáspora africana del Caribe, donde el vodu dio lugar al vudú, que conocemos sobre todo por el cine, y donde la religión transaccional yoruba dio lugar a la santería.

El arte yoruba también es fascinante, aunque las representaciones de Eshu no son asimétricas, ya que continuaban una tradición artística en la que Eshu había sido imaginado como un ser justo y duro, pero no vil. Eso sí, aparecía más cargado de cadenas, y su característico gorro puntiagudo se volvía más largo, curvado y amenazante. Lo más curioso es que cualquiera puede comprobar el parecido entre las representaciones escultóricas de Eshu y el «xenomorfo» que H. R. Giger diseñó para la película Alien, el octavo pasajero. De hecho, es posible (aunque es algo que solamente podría confirmar él) que Ridley Scott, un buen conocedor del arte, notase ese parecido y decidiese hacer más guiños a la cultura yoruba: en una de las secuelas modernas de la saga Alien aparece un androide tocando la flauta. Pues bien, resulta que, en ocasiones, Eshu es tradicionalmente representado tocando la flauta. Así pues, la llegada de Satán a África desbarató la mitología de varias religiones locales, pero produjo manifestaciones artísticas que, poca duda cabe, influyeron en el desarrollo del arte moderno europeo, y hasta en la mitología del séptimo arte, a la que pocas veces, si es que alguna, se nos ocurre relacionar con el infinitamente fascinante mundo de las mitologías del África negra.

No hay comentarios:

Publicar un comentario