«Hazme conocer mi rebelión y mi pecado. ¿Por qué escondes tu rostro y me consideras tu enemigo?». (Libro de Job 13: 23-24)

Job interpela a Dios porque no entiende que, habiendo sido su fiel servidor durante toda su vida, el Todopoderoso haya permitido en un corto espacio de tiempo la muerte de sus siete hijos y sus tres hijas, su ruina económica (era rico) y que enfermedades como la sarna hayan llenado su cuerpo de llagas y de heridas purulentas. La incomprensión de Job es humana. Hoy, los doctores de la iglesia continúan analizando el Libro de Job y los numerosos escritos que generó para intentar resolver un problema teológico de difícil solución: por qué Dios permite el sufrimiento de los inocentes. Esta es una de las cuestiones más utilizadas por los teóricos ateos para negar la existencia de un ser sobrenatural, bueno y todo poderoso.

En 1755 un terremoto de intensidad que hoy se clasificaría como grado nueve en la escala Richter destruyó la ciudad de Lisboa. Después del seísmo un gran maremoto (tsunami) inundó la zona del puerto y el centro de la capital portuguesa. El desastre se produjo en la mañana del día de todos los santos, festividad religiosa en un país católico como Portugal. Los lisboetas abarrotaban las iglesias para rezar por los difuntos y miles de velas iluminaban los templos y las casas. Numerosos incendios se propagaron por la ciudad y no fueron extinguidos hasta cinco días después. Más de noventa mil personas perdieron la vida. El número de fallecidos entonces significó el 25% del total de habitantes de la ciudad. Los supervivientes pasaron varias semanas atemorizados sin saber qué más podía ocurrir.

Una desgracia de semejante magnitud tuvo repercusión en toda Europa y puso a reflexionar a los intelectuales más reputados de la época. Immanuel Kant, después de leer todo el material teórico entonces disponible sobre seísmos (no muy abundante), llegó a elaborar su teoría para explicar las causas naturales del devastador terremoto. Se equivocó en sus conclusiones, pero el manual que publicó para divulgar sus hallazgos fue considerado por los estudiosos de épocas más recientes el inicio de la sismología. Voltaire, también impresionado por el cataclismo, escribió sobre el terremoto en Cándido y en su Poema sobre el desastre de Lisboa. La tesis que defendió en ambas obras fue que todo se había debido a razones naturales y no divinas. El terremoto dio argumentos a Voltaire para criticar duramente el optimismo de Leibniz, que en su «Teodicea» defendía que vivíamos en el mejor de los mundos posible, que Dios se ocupaba de los hombres. Voltaire, con realismo seco, hizo decir al final de su obra a su personaje Cándido que para ser felices solo nos queda «cultivar nuestro propio huerto».

El terremoto de Lisboa se puede considerar el primer desastre de gran magnitud al que mayoritariamente se le dio una explicación científica y no sobrenatural. Hasta ese momento habían pesado más las explicaciones religiosas que veían en las hecatombes la mano de la justicia divina. Catástrofes naturales que se interpretaban como un siempre merecido castigo impuesto por el Todopoderoso sobre los humanos pecadores y poco temerosos de Dios.

La crisis del coronavirus no es equiparable al terremoto de Lisboa, pero tienen al menos algo en común: el alto grado de incertidumbre y de miedo que está generando. A día de hoy no sabemos si seremos contagiados y, en caso de caer bajo los efectos del virus, si los síntomas serán suaves o tendremos la mala suerte de padecer los graves (fiebre alta y problemas respiratorios). Tampoco conocemos cuánto durará esta crisis sanitaria y somos incapaces de predecir las consecuencias económicas del parón que como consecuencia se ha producido en la actividad mundial.

Como dice Ignacio Morgado (catedrático de Psicobiologia del Instituto de Neurociencia de la Universidad Autónoma de Barcelona): «La mente humana soporta mal la incertidumbre. Numerosas áreas del cerebro se activan suscitando miedo cuando no sabemos lo que va a pasar. Es una reacción natural, abocada a la protección, pero, cuando es muy intensa, el estado emocional dificulta que hagamos lo correcto. Nuestra mente prefiere agarrarse a lo seguro, aunque no sea lo mejor, que vivir en la incertidumbre».

Una lección que estamos aprendiendo con esta crisis es la que nos muestra de la forma más cruda nuestra fragilidad, nuestra insignificancia. Estamos teniendo que aceptar que nuestros científicos no pueden protegernos ante un virus desconocido y que nuestro cuerpo, aun estando sano, no es capaz de vencer sin graves secuelas a un bicho microscópico del que hace unos meses no teníamos noticia. En las próximas semanas y meses deberemos asumir que nuestros negocios y empleos, aquellos que considerábamos sólidos y con futuro, han desaparecido o va a ser complicado reflotarlos. Si unimos esta debilidad al hecho de que en esta crisis sanitaria el peligro —a diferencia de un terremoto— proviene del otro, del vecino, del que está cerca, lo natural, lo lógico, lo racional sería el individualismo, encerrarnos en nosotros mismos. Nadie podría acusarnos de egoístas en un escenario como este. El «sálvese quien pueda» está justificado. ¿O no?

Llama la atención que de forma general está ocurriendo lo contrario. Nuestra sociedad está reaccionando de forma altruista ante la incertidumbre, ante el riesgo. Son mayoría los que colaboran, los que salen de su refugio para ayudar; en algunos casos poniendo en peligro la propia salud. Y es en esta forma espontánea y no organizada de actuar de todos nosotros donde está la mano de Dios.

En muchos barrios de grandes ciudades se han montado grupos de apoyo para ayudar a enfermos que pasan en soledad la enfermedad y a ancianos que han quedado aislados. Estos grupos se encargan de hacer la compra o de traer medicamentos para estas personas necesitadas. Todos los días se habla personal o telefónicamente con estos carentes de atención y se les hace un seguimiento. En otros casos son los vecinos, a título individual, los que apoyan a personas necesitadas cocinando para ellas o regalándoles medicinas. Ahí está Dios

A pesar de que el colectivo de las personas sin techo es uno de los más peligrosos a la hora de un posible contagio, continúan funcionando grupos de reparto de comida y medicamentos para ellos. Ahí está Dios.

En esta crisis hay muchas personas que se están portando como héroes y merecen nuestra admiración. Y no me refiero solo a los sanitarios y fuerzas de seguridad. Me refiero sobre todo a personas que en los sesenta metros cuadrados de un piso sin terraza teletrabajan, cocinan, limpian y desinfectan y cuidan de un enfermo. En algunos casos, además, tienen que atender a niños pequeños con los que no pueden salir a la calle. En esos casos y cuando además todo se hace con buena disposición y una sonrisa, ocurre algo sobrenatural. Ahí está Dios.

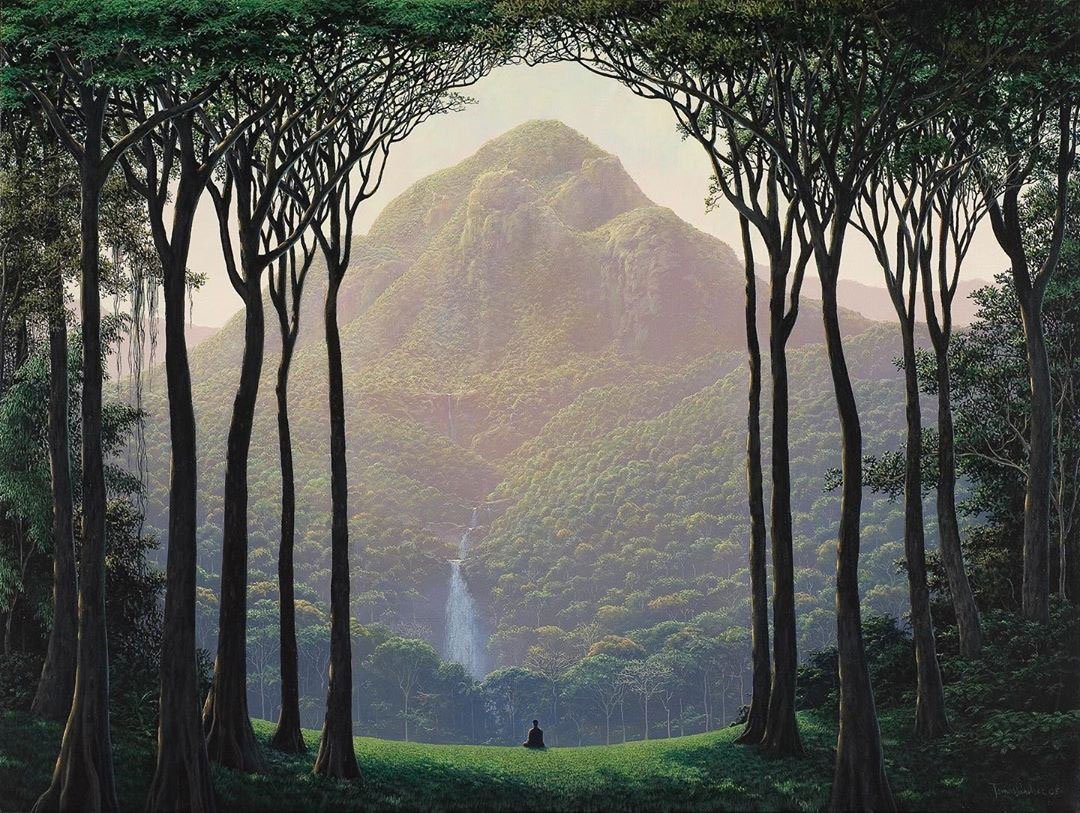

Una sociedad con miedo es una sociedad derrotada. La mejor forma de luchar contra el miedo es con buena información. Por desgracia en esta crisis sanitaria la calidad de la información que estamos recibiendo es muy deficiente. Sea por exceso de noticias o por lo poco contrastadas que estas llegan a nuestros ojos y oídos —puede que por los dos motivos al mismo tiempo—, la realidad es que leer o escuchar las noticias asusta más que tranquiliza. Quizás tenga razón el periodista Arcadi Espada cuando afirma que «hay asuntos sobre los que no se puede informar en directo». Y puede que gran parte de la culpa la tenga el hecho de que la mayor parte de los medios de comunicación buscan hoy en día entretener antes que informar. Cuando el periodismo deja de cumplir su principal obligación (ofrecer información veraz), pocos antídotos quedan contra el miedo. La oración, en estos días, se está convirtiendo en un remedio. Se puede rezar o se puede meditar o se puede simplemente estar en silencio. Hay un efecto en el acto de rezar: ayuda a reducir el miedo, el del que reza y el de aquel por quien se reza. Y en esta crisis, no debemos olvidarlo, el principal enemigo, además del virus, es el miedo. Hay millones de personas rezando en este momento. Sin esas oraciones, sin esos buenos deseos, el miedo sería superior a la serenidad y en ese caso estaríamos perdidos como sociedad. Ahí está Dios.

Todos estos hechos están desmintiendo que seamos una sociedad individualista. El miedo te inmoviliza y te hace egoísta; ahí no está Dios. El amor te hace volcarte con el otro; ahí sí está Dios. Podemos decir con orgullo que en nuestra sociedad hay más amor que miedo.

Lo podemos llamar Dios, amor, altruismo, espiritualidad o karma. El nombre, como es lógico, es lo de menos. La verdad es que en esta crisis del coronavirus se están produciendo situaciones que tienen poco que ver con la razón y se escapan a una explicación natural. Ahí está Dios.

Podemos entrar en disquisiciones teológicas o quedarnos con lo sencillo, con lo que todos entendemos de Dios: con el amor. Circulan miles de memes en la red sobre Dios. Muchos de ellos son básicos, facilones, casi para niños. La mayoría no tienen firma, se han convertido en sabiduría popular. Preparando este artículo encontré uno que dice:

Busqué mi alma, pero mi alma no pude ver.

Busqué a mi Dios, pero mi dios se me escapaba.

Busqué a mi hermano y me encontré con los tres.

Busqué a mi Dios, pero mi dios se me escapaba.

Busqué a mi hermano y me encontré con los tres.

Rezo porque todos seamos, en la medida de nuestras posibilidades, fuente de alegría, esperanza y serenidad. Así venceremos juntos al virus.